在传统“民告官”官司中,通常情况下都是“行政诉讼”。那么,是否也可以选择“民事诉讼”?去年4月,新黄河以《浙江诸暨一民企中标4.8万平方米土地后:因政府两次违约濒临破产》为题,报道了原诸暨市国土局(现诸暨市自然资源和规划局,以下简称诸暨市自规局)向浙江诸暨中金房地产开发有限公司(以下简称“中金地产”)出售未达“净地”标准的土地,给企业造成重大损失,导致双方对簿公堂,并展开长达三年的行政诉讼官司一事。近日,新黄河记者了解到,该事件又迎来了最新进展,中金地产再次将诸暨市自规局诉诸法院,要求对方将上述地块限期交付。值得注意的是,此次诉讼是由原告中金地产提起的民事诉讼,新黄河记者了解到,目前该案件已被浙江省诸暨市人民法院受理,已进行第一次开庭审理。

涉案地块仍是荒地。受访者 图

针对此案,有律师分析称,“民告官”通常指的是行政诉讼,选择民事诉讼的情况相对较少,但并非不存在。当公民、法人或其他组织与行政机关之间存在平等主体间的民事法律关系,比如合同关系,如果纠纷主要围绕合同履行问题,符合民事诉讼的受案范围,就可以选择提起民事诉讼。

房企打了三年行政官司,又“转战”民事诉讼

事件回溯到2010年。据新黄河此前报道,2010年,周利忠创办的中金地产以5080万元的最高出价,从原诸暨市国土局处中标浬浦镇盘山村48368.1平方米的土地。然而,由于该土地拆迁安置不到位、高压电线无法移位等问题,土地一直达不到“净地”标准,迟迟没能交付,导致中金地产无法动工开发。

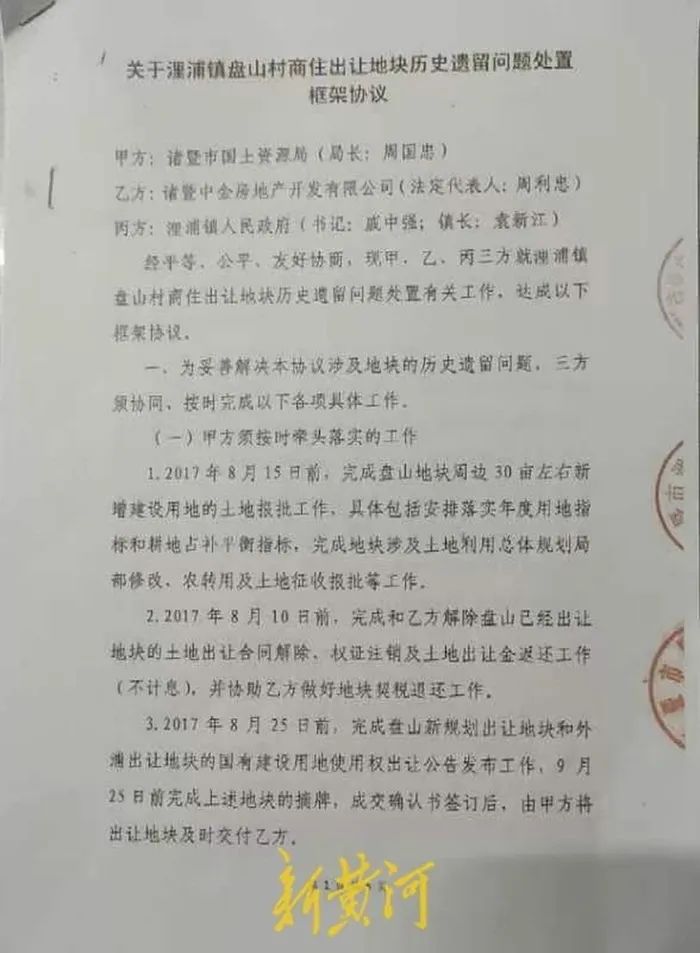

2017年,为了解决政府违约的局面,原诸暨市国土局、浬浦镇政府与中金公司签署《关于浬浦镇盘山村商住出让地块历史遗留问题处置框架协议》(以下简称《框架协议》),按照《框架协议》约定,原诸暨市国土局和浬浦镇政府同意另外给中金地产在盘山和外浦地块重新调配两块土地,由后者按照评估底价对这两个地块实施摘牌。同时,2010年双方签订的《出让合同》解除,原诸暨市国土局退还全部土地出让金。

然而,原诸暨市国土局又中止了本次土地出让活动,再次没能履约。“这《框架协议》名为和解实为欺骗目的,国土局额外提供了根本就无法履行、无法取得的地块作为诱饵,让我们信以为真受到蒙骗,按照他们要求先撤诉,再注销了土地证,结果等来的是被告继续违约不履行。”周利忠表示。

之后,双方展开了三年的诉讼“拉锯战”。2017年底,中金地产将原诸暨市国土局和浬浦镇政府告上法庭,提起行政诉讼。2019年6月18日,绍兴市柯桥区人民法院作出行政赔偿判决,虽然法院最终判决中金房产胜诉,但赔偿的金额远未达到中金房产的心理预期。“因为政府两次违约,公司前期投资打了水漂,再加上这些年银行借款和民间融资利息,以及土地增值等损失,经专业机构评估损失高达上亿元。”周利忠告诉新黄河记者,法院虽然判他胜诉,但赔偿的金额远远不能弥补公司的实际损失,“法院判决书上的赔偿实际上就是退回的土地出让金在政府账上这些年的利息,还有少得可怜的土地平整费等部分费用。”

针对周利忠的说法,柯桥区人民法院在《行政赔偿判决书》中表示,本院虽根据原告申请委托评估机构进行了评估,但该评估系基于地产项目开发并销售完毕的设想上作出,而房地产开发及销售过程存在诸多风险及不确定性,该评估结论缺乏事实依据,本院不予采纳。之后,中金房产不服判决提起上诉,2019年11月,绍兴市中级人民法院驳回上诉,维持原判。中金房产又向浙江省高院申请再审,2020年12月,浙江省高院驳回其再审申请。

周利忠。

事情又搁置了三年多。2024年8月,中金地产以“建设用地使用权出让合同纠纷”为案由,再次将诸暨市自规局诉诸法院,要求诸暨市自规局限期将浬浦镇盘山村涉案地块的国有建设用地交付给原告,若无法交付上述国有建设用地的则应置换同等价值的其他建设用地;同时,确认原告与被告于2017年4月18日签订的《解除<国有建设用地使用权出让合同>确认书》无效。值得一提的是,此次诉讼并非行政诉讼,原告中金房产选择提起民事诉讼程序。今年3月,诸暨市人民法院针对此案进行了第一次开庭审理。

地块原计划开发的住宅项目沙盘。

新黄河记者了解到,截至目前,盘山村的涉案土地目前仍处在闲置状态,内部杂草丛生,一片荒芜。

“民告官”存在合同纠纷,可以选择民事诉讼

新黄河记者注意到,传统“民告官”案件中,多以行政诉讼为主,中金地产为何采用民事诉讼,此举是否合规?与传统的行政诉讼又有何不同?

对此,中金地产给出的理由是,国有土地出让合同纠纷系具有双重性质合同,一方面合同双方是平等的民事主体关系,因此国有土地出让合同兼具行政协议和民事协议特征。最高法多个指导判例从实务处理的角度,确认了人民法院可以结合当事人实际诉争的权利义务内容,尊重原告的程序选择权,依照民事诉讼程序审理土地出让合同纠纷。

新黄河记者梳理发现,虽然“民告官”多以行政诉讼为主,此前也曾有“民告官”为民事诉讼的案例。根据(2024)冀0730民初3013号案卷显示,2024年10月,河北某房地产公司与怀来县自然资源和规划局、怀来县人民政府建设用地使用权出让合同纠纷一案中,该地产公司将怀来县自然资源和规划局和怀来县人民政府告上法庭,请求法院判决解除双方签订的《国有建设用地使用权出让合同》,最终法院判决被告方违约,地产公司胜诉;2018年,安阳市某地产公司与河南省汤阴县国土资源局就建设用地使用权出让合同纠纷进行民事诉讼。汤阴县国土资源局辩称,国土部门作为行政主体,代表国家扮演行政管理者角色,实现土地资源的配置目标和社会公共利益,拥有并执行行政权力而不是民事权力,故该《国有建设用地使用权出让合同》本质上属于行政协议,据上述规定,应驳回被告的民事起诉。最终,最高人民法院在该案合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书中认定,地产公司提出的诉讼请求是要求汤阴县国土资源局交付符合《国有建设用地使用权出让合同》约定条件的土地,该请求并不涉及行政优益权问题。因此,即便《国有建设用地使用权出让合同》定性为行政协议,本案仍可适用《中华人民共和国合同法》等民事法律规范予以调整。

针对“民告官”民事诉讼的情况,北京京本律师事务所主任律师连大有解释,“民告官”选择民事诉讼的情况相对较少,但并非不存在。即如果行政机关与公民、法人或其他组织之间存在合同关系,且纠纷主要围绕合同履行问题,例如土地出让合同、政府采购合同等,可以选择民事诉讼。本案中,该企业因原国土局没有按照合同约定交付土地,给企业造成损失,可以主张损害赔偿,因此可以提起行政诉讼。而在该行政诉讼审结后,因土地交付这一财产关系仍旧产生争议,符合民事诉讼的受案范围,企业也可以此为由提起民事诉讼。

河南泽槿律师事务所主任付建则分析称,当“民”与“官”之间存在平等主体间的民事法律关系,比如合同关系、劳务关系等就可以走民事诉讼。如果是针对行政机关的具体行政行为的合法性、合理性进行质疑,就需要走行政诉讼程序,主要取决于案件纠纷当事人是否是平等主体,以及纠纷原因是否是民事原因等。国有土地使用权出让合同系当事人双方协商订立,遵循平等、自愿、有偿原则,国有土地使用权出让合同双方当事人权利义务对等。此外,现行的《国有土地使用权合同纠纷解释》将国有土地使用权合同定性为民事合同,《民事案件案由规定》亦将“建设用地使用权出让合同纠纷”列为“合同纠纷”的下级案由予以明确。

“民事诉讼在赔偿范围上可能更有利于企业。民事诉讼的举证规则相对灵活,双方都有举证责任,企业可以通过提供合同履行相关证据来主张权利。”付建表示。

原标题:《浙江一民企拍地后遭政府两次违约,打了三年行政官司后,又提起“民事诉讼”》

轻舞信息网

轻舞信息网